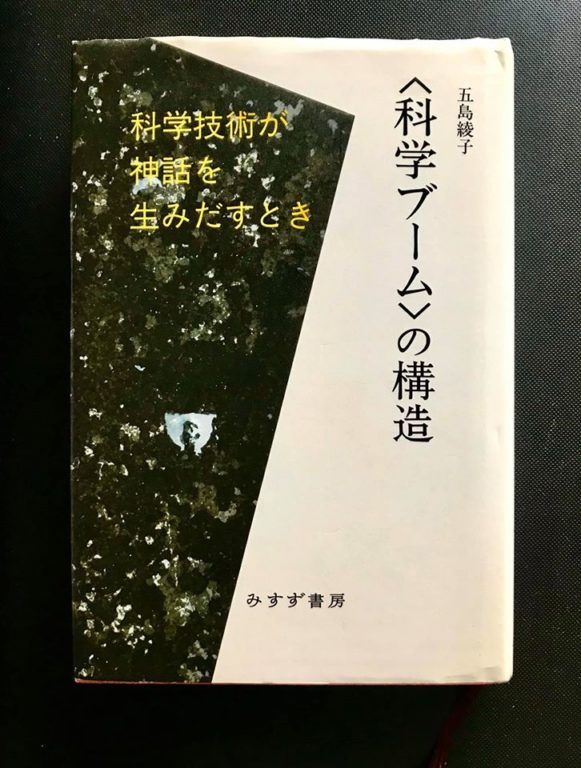

CPR検査はこうで抗体検査はどうで、アビガンは副作用があってとか、みんなずいんぶん免疫学に詳しくなったもんだと思う今日この頃。ふと本書のことを思い出した。薬学と理学の博士業を持つ研究者が、科学についてのさまざな言説がどう作用するかを検証したもの。その前半は農薬として使われた「DDT」の事例が挙げられている。

もともとDDTは、第二次大戦中に兵士のマラリアなどの感染症予防として使われはじめたもので、戦後は農薬に転用された。理由は、それまで一般的だったヒサ酸鉛が深刻な健康被害を起こしていたから。その代替として、当時は「奇跡の殺虫剤」と呼ばれていたDDTに白羽の矢が立ち、多くの専門家が推奨してブームにまでなったとのこと。なかにはその強い毒性に警告を発していた者もいたらしいが、結局はDDTブームの声にかき消されていった。

それが一気に反転するのは1962年で、生態学者のレイチェル・カーソンがあの『沈黙の春』を出版したことによる。生態系に蓄積された毒性は、食物連鎖の頂上にいる人間への発がん性に繋がってる、という指摘は多くの人々を触発した。その結果、反対運動がおこり、DDTは全面規制されるに至った。

カーソンの指摘は正しかったわけだが、反DDTもまた多少は神話化された言説だと著者は指摘する。以降のDDTの研究は発がん性のリスクマネジメントに重心がおかれ、当初の感染症予防の実績は忘れられたからだ。